Dans les années 1960, la Tunisie était sur le point de devenir l’un des premiers pays africains à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Porté par une ambition scientifique forte et un homme visionnaire, Béchir Torki, ce projet audacieux a pourtant été brutalement interrompu. Retour sur un programme nucléaire pacifique aussi méconnu qu’avant-gardiste.

Au lendemain de l’indépendance, la Tunisie se dote d’un Commissariat à l’énergie atomique dirigé par Mohamed Ali Annabi, puis repris par Béchir Torki, physicien nucléaire formé en France. À la fin des années 1960, ce dernier propose un projet novateur : la construction d’une centrale nucléaire dans le sud du pays, combinant production d’électricité et dessalement de l’eau de mer.

Le projet n’a rien de militaire. Il s’inscrit dans une logique de développement durable avant l’heure, répondant à deux besoins stratégiques : l’indépendance énergétique et l’accès à l’eau douce dans les zones arides.

L’appui de l’AIEA et les ambitions tunisiennes

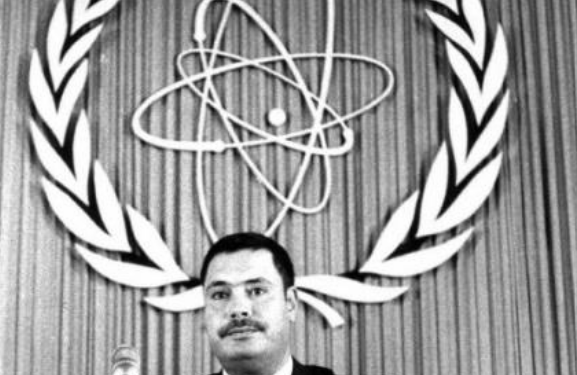

Torki, qui présidera même la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne en 1969, parvient à obtenir l’appui technique et moral d’organismes internationaux. Il engage aussi la Tunisie dans des conventions encadrant les usages pacifiques de l’atome. Des scientifiques tunisiens sont formés à l’étranger, et des partenariats sont esquissés, notamment avec la France et l’URSS.

À la même période, des études sont menées sur la possibilité d’extraire de l’uranium à partir des phosphates tunisiens, une ressource nationale abondante. Ce minerai stratégique pourrait alimenter un programme nucléaire auto-suffisant à long terme.

Une vision interrompue brutalement

Mais en 1969, coup de théâtre : le président Habib Bourguiba, influencé par son ministre de l’Économie Ahmed Ben Salah, décide de supprimer le Commissariat à l’énergie atomique. Le programme est mis à l’arrêt sans explication claire.

Les raisons avancées varient : coût jugé trop élevé, absence d’infrastructure, pression diplomatique internationale, ou encore peur d’une trop grande autonomie technologique dans un contexte régional tendu.

Le rêve de Torki s’effondre, mais son travail jette les bases d’une tradition scientifique. Il fonde plus tard des laboratoires universitaires dans les domaines de la médecine nucléaire, de l’agriculture irradiée et de l’énergie solaire. Il publie également plusieurs ouvrages mêlant science et spiritualité, comme Science et foi, contribuant à une réflexion sur l’éthique scientifique.

Son idée visionnaire d’utiliser le nucléaire pour dessaler l’eau de mer réapparaît périodiquement dans les débats, alors que la Tunisie fait face à une double crise : énergétique et hydrique.

Et aujourd’hui ? Le programme nucléaire tunisien actuel reste limité à la recherche et à la formation. Pourtant, le souvenir du projet de Béchir Torki rappelle que la Tunisie, dès les années 60, avait rêvé grand — d’un nucléaire propre, civil, et utile à son développement.