J’ai assisté dernièrement à la projection du film Jews of Egypte 2 – The end of a journey (Juifs d’Egypte 2 – La fin d’un voyage) au sein de la Synagogue Cha’ar HaChamaïm au centre ville du Caire.

]

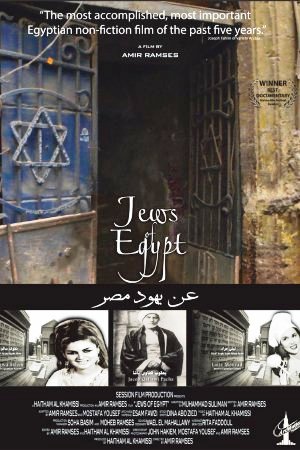

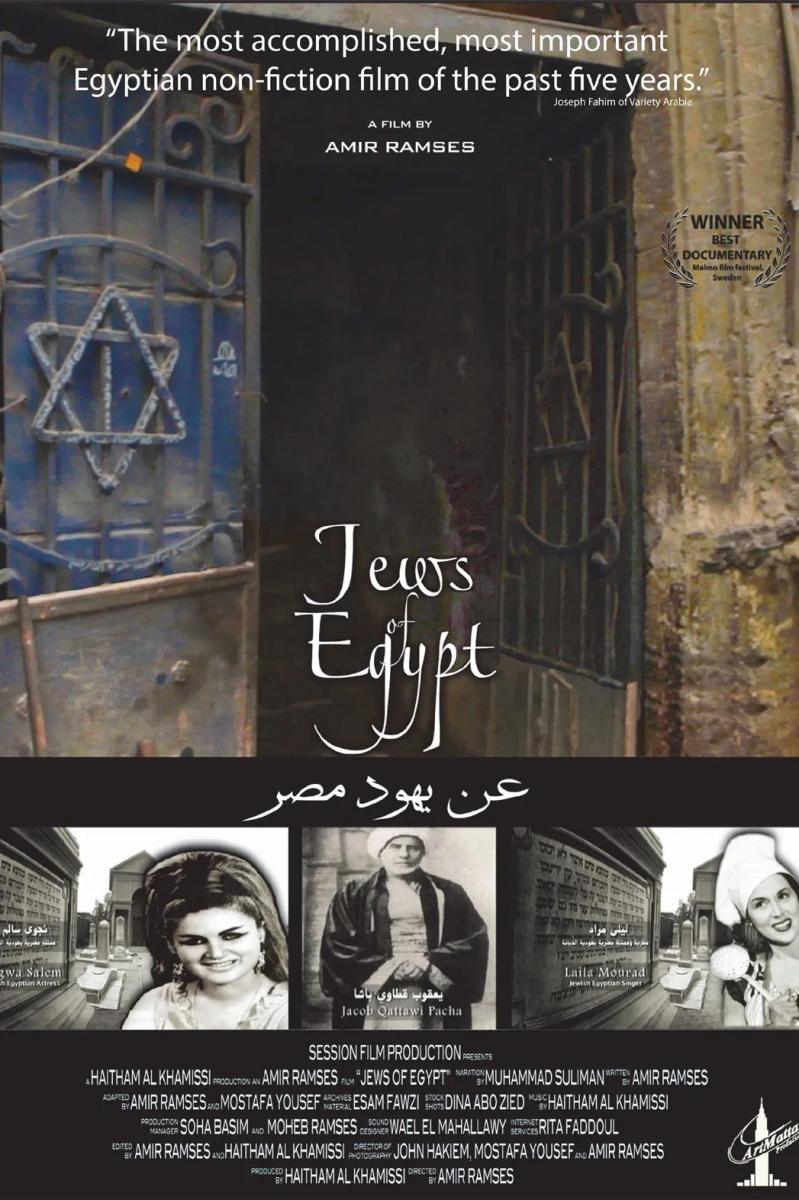

Affiche du film Jews of Egypt 1

Jews of Egypt 1 et 2 sont deux films documentaires réalisés par Amir Ramsès en 2013 et 2014. Je les avais vus il y a environ un an et je les avais beaucoup aimés, surtout qu’ils m’avaient permit de découvrir un pan de l’histoire égyptienne que je ne connaissais pas du tout et de faire le lien avec la Tunisie. En effet les communautés juives des deux pays, qui étaient très dynamiques et développées pendant des siècles, ont aujourd’hui presque disparues et leur patrimoine, aussi bien matériel qu’immatériel, est fortement menacé.

Synagogue Cha’ar HaChamaïm du Caire

Bien que j’ai déjà vu ces deux films auparavant, je tenais à assister à cette projection spéciale en présence de certains protagonistes du film et à l’intérieur d’une synagogue que l’on voit et dont on parle dans le film. Et j’étais surtout intéressée par le débat qui s’en suivrait, d’autant plus que j’avais remarqué que ces films avaient fait bouger les choses en Egypte.

En effet, comme moi, beaucoup d’égyptiens ont découvert eux-mêmes cette partie de leur histoire. Ils ont ainsi pu constater que toute une communauté égyptienne a pratiquement disparue dans l’indifférence presque totale. En effet, au début du XXème siècle, l’Égypte comptait environ 100.000 juifs. Aujourd’hui, ils ne sont plus que neuf : trois à Alexandrie et six au Caire. Les départs, certains volontaires, mais en majorité forcés (emprisonnements, expulsions, confiscation de papiers d’identité…), ont commencé après 1948, avec une grande vague de départs en 1956 et ensuite en 1967.

Jews of Egypt 1 commence par présenter la communauté égyptienne juive : qui étaient les égyptiens juifs, quelles étaient leurs origines, comment vivaient-ils en Égypte, quelle a été leur contribution à l’économie égyptienne, au cinéma, à la littérature, à la vie politique… Et à travers les témoignages de certains d’entre eux, le film raconte comment et pourquoi ils avaient été obligés de quitter leur pays et ne plus y revenir. Le réalisateur va focaliser sur certaines familles, les suivre même dans leur exil et recueillir dans leurs pays d’accueil leurs divers souvenirs, impressions, sentiments…

Jews of Egypt 2 par contre s’intéresse à la poignée de juifs restés en Egypte et va essentiellement suivre les deux filles Shehata, Nadia et Magda, restées au pays, leur père ayant refusé de partir. L’une des deux filles, Mme Magda, est actuellement Présidente de la communauté juive du Caire qui comprenait lors de la réalisation du film une douzaine de femmes très âgées (aujourd’hui elles ne sont plus que 6). Nadia décédera quelques jours après la fin du tournage.

Leur papa, Haroun Shehata, avocat et militant communiste, était profondément patriote et avait refusé de partir hors de son pays, au point de sacrifier la vie de sa petite fille, Mona. Celle-ci avait une leucémie. Tous les jours, il fallait la transfuser et les médecins avaient dit qu’on ne pouvait plus rien pour elle en Egypte et qu’il fallait l’emmener en France pour essayer de la faire soigner. Haroun Shehata avait essayé d’obtenir un visa de retour en Egypte, ce qui lui avait été refusé. S’il emmenait sa fille se faire soigner, aucune possibilité de rentrer au pays. Contre vents et marée, il fera le choix de rester, avec toute sa famille, dans son pays l’Égypte. La petite fille décédera. Pendant l’époque de Nasser, tout égyptien juif qui quittait l’Egypte, d’une façon volontaire ou pas, n’avait plus le droit d’y revenir et devait même signer, avant son départ, une renonciation à sa nationalité et à sa résidence et s’engager à ne pas revenir. Peut-on imaginer un patriotisme plus grand?! Haroun Shehata avait refusé qu’on l’oblige à quitter son pays.

Mme Magda a bien des soucis. Elle doit s’occuper des dernières survivantes de sa communauté et veiller à leur bien-être, mais surtout elle a la lourde tache de veiller à la préservation et à la sauvegarde de tout un patrimoine qui sera à l’abandon à la mort de ces personnes. Patrimoine fort important, constitué de plusieurs synagogues, d’objets de valeurs, d’objets anciens, et d’une multitude de documents. En réalité, ce que craint Mme Magda est que la communauté juive égyptienne sombre dans l’oubli. Elle déplore même à plusieurs reprises que les manuels scolaires ne comportent aucune mention des juifs égyptiens.

«Il est temps que les nouvelles générations sachent que nous existons, que nous avions existé et que nous ne sommes pas comme nous présentent les médias» dit-elle.

«Mon but est de casser les barrières qui ont été élevées entre les égyptiens à cause de la religion et des croyances. Mon rôle est de préserver ce patrimoine égyptien juif et de le livrer au peuple égyptien, parce que ce patrimoine est le vôtre, il vous appartient et appartient à votre pays, en espérant que vous saurez en prendre soin après nous» affirme-t-elle en s’adressant à ses compatriotes. «Ce qui est en Égypte, restera en Égypte et n’ira nulle part ailleurs» ajoute-telle.

Dans le film, Mme Magda nous livre ses rêves et espoirs. Elle voudrait par exemple qu’il y ait en Égypte un musée du patrimoine juif, comme il y a un musée du patrimoine islamique et un musée du patrimoine copte.

Elle souhaiterait également que les synagogues fermées depuis des années soient rouvertes et que les nouvelles générations puissent les visiter, tout comme elles visitent les mosquées ou les églises.

«Les synagogues sont fermées. Pourquoi? C’est dommage. Je voudrais les rouvrir et qu’elles servent à quelque chose d’utile. Qu’elles servent à rapprocher les gens. Je voudrais qu’il y ait à nouveau de la vie dans ces synagogues. De la musique, des projections de films, des tables rondes, des manifestations culturelles… Des activités qui rapprochent les gens, des concerts de musique arabe, des chants liturgiques coptes, ou même de la récitation du Coran… Il faut que ces endroits revivent».

Les vœux et rêves de Mme Magda pourraient-ils se réaliser ?

Comme je l’ai dit plus haut, ces deux films ont justement donné lieu à des débats, des émissions de TV, des articles dans les journaux, aussi bien en Egypte qu’à l’étranger…. et certains égyptiens ont à cette occasion découvert cette partie de leur histoire.

Conscients du risque de la perte d’une partie de cette mémoire juive, des égyptiens, musulmans et chrétiens, ont proposé leur aide. Une ancienne association juive Drop of Milk Egypt à été « réactivée ». Une fois les statuts mis à jour, de nouveaux membres y ont adhéré. Cette association vise à la préservation du patrimoine et de la mémoire juive. Elle a entreprit plusieurs actions, dont la constitution d’un musée juif.

Pour récolter des fonds, l’association organise de temps en temps des activités culturelles au sein des synagogues. La projection de ce film entre justement dans ce cadre. Le billet coûte 200 livres égyptiennes (environ 25 dinars).

À la fin de la projection, il y a eu un débat et une visite de la synagogue. Etant une invitée du réalisateur, j’ai même eu droit à la visite du futur musée juif. J’ai pu constater à cette occasion que l’association fait du bon travail.

A la disparition du dernier juif égyptien, tout ce patrimoine sera légué à l’Etat et sera donc sous la tutelle du Ministère du Patrimoine. Mme Magda avait espéré une aide importante de la part de ce ministère, mais jusqu’à présent elle a du se contenter d’un partenariat pour inventorier le patrimoine juif. Cela permet au moins une surveillance aux frontières pour que personne ne puisse rien faire sortir de ce patrimoine hors d’Égypte. Elle tient à ce que tous les biens de la communauté juive restent dans leur pays et refuse catégoriquement de les voir partir ailleurs.

Le cinéma est donc venu au secours du patrimoine et de la mémoire. Grâce à ces deux films, la jeune génération égyptienne a pu découvrir une Egypte tolérante qui n’existe plus, une Egypte où se côtoyaient des égyptiens de confessions diverses. Ces films sont venus rappeler qu’il faut distinguer le politique du religieux. Par les débats qu’ils ont suscités, ils ont fait prendre conscience aux gens de la situation, ils ont poussé à la réflexion et à la remise en cause. Et tel était le but d’Amir Ramsès le réalisateur.

Mme Magda aurait peut-être pu faire ce travail par elle-même, mais ces films lui ont donné de la voix. Ils l’ont mise sous les projecteurs et lui ont permit de passer dans les divers médias et de montrer, d’expliquer, d’exposer ses idées, de partager ses projets…. Et toujours grâce aux films, les gens sont plus curieux, plus compréhensifs, plus coopératifs, ils veulent aider…. L’espoir est aujourd’hui permit. Et qui sait, peut-être est-ce une résurrection de cet héritage égyptien juif ?!

La question que je pose et me pose : pourquoi pas chez nous ?

Bien sur que chez nous en Tunisie, il reste encore environ 1400 tunisiens juifs et qu’on ne peut pas les comparer à la poignée d’égyptiens juifs. Mais chez nous également il existe toute une génération de tunisiens qui ne savent rien à propos de cette minorité tunisienne juive. Chez nous également, toute une nouvelle génération tunisienne ne sait pas qu’il fut un temps où en Tunisie, juifs, musulmans et chrétiens vivaient ensemble et en bonne entente. Ils ne savent pas qu’il fut un temps ou les voisins musulmans allaient chez leurs voisins juifs et vice versa. Et chez nous aussi, si aucune action sérieuse n’est entreprise, le risque de la perte de ce patrimoine et de cette mémoire est important.

Concernant le patrimoine, à l’exception de quelques unes, les synagogues tunisiennes tombent en ruine. Les autres sont fermées et rares sont celles qui ouvrent pour des occasions bien précises.

Les synagogues tunisiennes sont soit des propriétés privées soit sont sous la responsabilité de la communauté juive, et pourtant elles sont laissées à l’abandon. Pourquoi? Pourquoi est ce qu’aucun accord n’a été conclu entre les propriétaires et l’Etat pour un transfert de propriété ou toute autre formule qui aurait permis d’entretenir et préserver ces synagogues?

Le 27 juin 1964, une convention avait bien été conclue entre l’État tunisien et le Vatican concernant les églises catholiques, qui ont été cédées à l’État tunisien, à la condition qu’elles soient utilisées à des fins d’intérêt public compatibles avec leur ancienne destination – comme lieux culturels, bibliothèques, gymnases, salles de jeux et de lecture. Pourquoi pas les synagogues?

Vous me direz que l’État tunisien n’a pas été à la hauteur et que les églises n’ont pas toutes été préservées. C’est vrai, mais quelques unes l’ont été, telle par exemple la Cathédrale de Saint Louis à Carthage, qu’on appelle aujourd’hui l’Acropolium, ou la Grande Église de Sfax qui va probablement être transformée en médiathèque très bientôt mais qui est d’ores et déjà utilisée pour certains événements culturels.

Très bientôt, l’existence des juifs tunisiens risque de disparaître de la mémoire populaire. Déjà, actuellement une grande partie de la population tunisienne ignore complètement qu’il fut un temps où les juifs tunisiens représentaient une part importante de la population tunisienne (environ 2,5% dans les années 1930-1940). Les nouvelles générations ne savent pas que pendant des siècles, les tunisiens juifs et musulmans vivaient ensemble en parfaite harmonie. Ils ne réalisent pas que certaines icônes tunisiennes, telles Habiba Msika ou Cheikh Il Efrit sont juifs, ils ne savent pas qu’une chanson comme Zed innibi qu’ils chantent à tous leurs mariages est une chanson juive, ils ne savent pas que le premier cinéaste tunisien est Albert Samama Chikli, un juif, ni que sa fille Haydée Chikli Tamzali est probablement la première actrice du monde arabe….

Bientôt cette mémoire populaire disparaîtra ne laissant que des traces dans les études et recherches scientifiques et seuls quelques érudits et spécialistes se rappelleront alors l’existence de ces tunisiens juifs.

Si aujourd’hui, on peut réunir encore des personnes qui ont connu cette époque pas si lointaine où les juifs cohabitaient avec les musulmans, qu’en sera-t-il à l’avenir?

Et si nos cinéastes, à l’instar de l’égyptien Amir Ramsès, réalisaient de tels films? S’ils osaient enfin lever le rideau sur ce pan de notre histoire et poser les questions ?

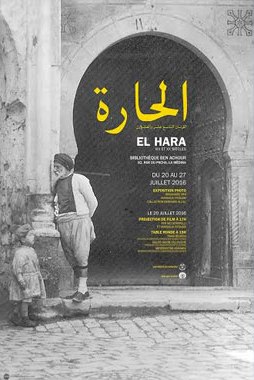

De temps en temps en Tunisie, il y a de petits événements qui sont organisés, à l’instar de l’exposition Journées nationales du patrimoine judéo-tunisien organisée par l’association Dar El Dhekra en Mai 2012 au centre culturel Tahar Haddad, ou l’exposition de photos autour de l’histoire du quartier emblématique de la communauté juive de Tunis, El Hara, en juillet 2016 à la Bibliothèque Ben Achour à la Médina de Tunis. Mais cela reste très insuffisant.

Pourquoi d’ailleurs n’avons nous pas un musée juif en Tunisie?

Pourquoi ne pas prendre exemple sur la ville de Prague (République Tchèque) qui exploite des synagogues comme musées ? Nous avons des synagogues un peu partout en Tunisie, des circuits pourraient être organisés et pourraient permettre de diversifier notre offre touristique.

Nous avons également trois ghribas au Kef, à l’Ariana et à Djerba. Pourquoi ne pas les faire visiter ? En Mars 2017, le comité de la Communauté juive de Tunisie a annoncé le lancement de travaux de restauration de la Synagogue de la Ghriba du Kef, ce qui est une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas en profiter pour garder un peu plus longtemps les pèlerins qui viennent à la Ghriba de Djerba et leur faire visiter les deux autres ghribas ?

Pourquoi ne pas aussi tirer profit des vestiges de la Tunisie juive antique?

En 2007, il y avait un projet d’inventaire du patrimoine hébraïque tunisien par le CNRS français, où en est-il aujourd’hui ? Il parait qu’il a été arrêté par manque de collaboration des autorités tunisiennes. Pourquoi ?

En fait, c’est comme s’il n’y avait aucune volonté politique de préserver ce patrimoine. Pourquoi?

Pourquoi ?

De quoi ou de qui nos gouvernants ont-ils peur?

Neila Driss