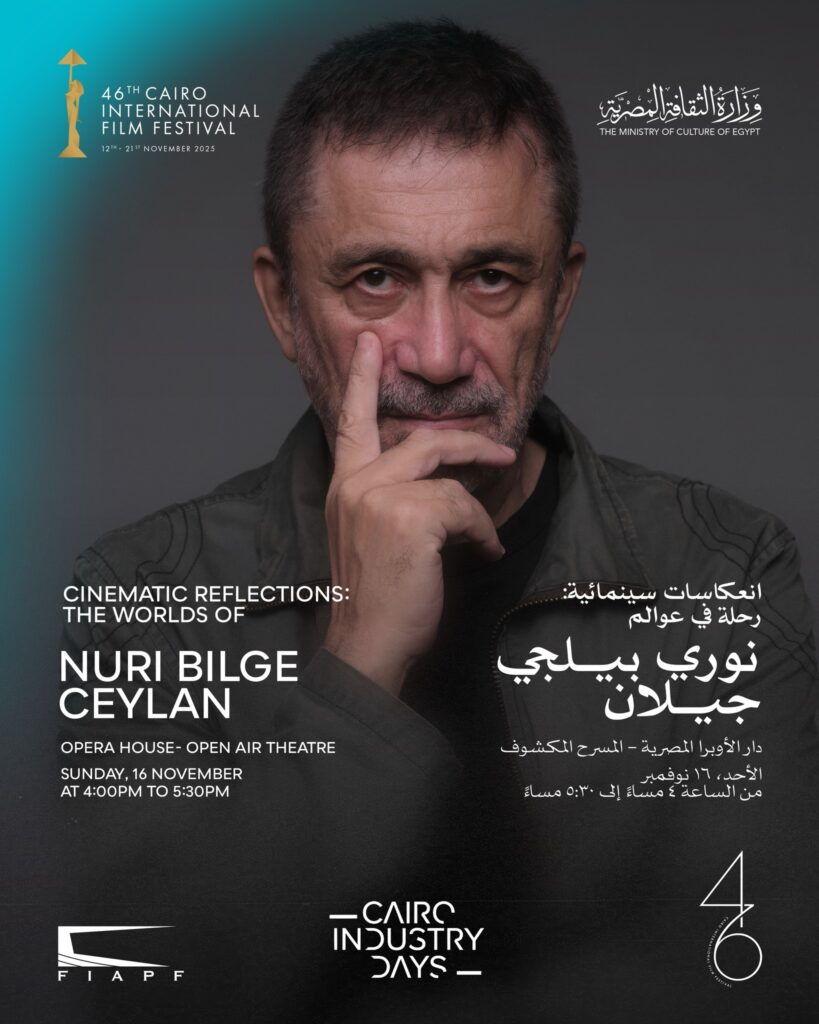

Dans le cadre de la 46ᵉ édition du Festival international du film du Caire (CIFF), qui s’est déroulée du 12 au 21 novembre 2025, une rencontre exceptionnelle a réuni le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, président du jury de la compétition internationale, autour d’un panel intitulé « Réflexions cinématographiques : un voyage dans les mondes de Nuri Bilge Ceylan ».

Modérée par le critique Ahmed Shawky, président de la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI), la rencontre a déroulé lentement le fil d’un parcours singulier, où photographie, littérature, philosophie et expérience intime de la vie se mêlaient pour façonner une œuvre parmi les plus marquantes du cinéma contemporain.

Les membres du jury étaient présents, comme pour rappeler que cette conversation n’était pas seulement un moment de prestige, mais un véritable partage de regard, au cœur même du festival.

Un parcours hors du commun

Né à Istanbul en 1959, Nuri Bilge Ceylan s’est d’abord consacré à la photographie avant de devenir cinéaste. Il a étudié l’ingénierie électrique à l’université du Bosphore, puis le cinéma à l’université Mimar Sinan, à Istanbul. Son premier court métrage, Koza (1995), sélectionné à Cannes, a inauguré une longue relation avec ce festival. Cet événement marquait le début d’une filmographie singulière où la nature, le silence et la contemplation occupent une place centrale.

Avec La Petite Ville (Kasaba, 1997), Nuages de mai (Mayıs Sıkıntısı, 1999), Uzak (2002, Grand Prix du Jury et Prix d’interprétation masculine à Cannes), Les Climats (İklimler, 2006), Les Trois Singes (Üç Maymun, 2008, Prix de la mise en scène à Cannes), Il était une fois en Anatolie (Bir Zamanlar Anadolu’da, 2011, Grand Prix à Cannes), Winter Sleep (Kış Uykusu, Palme d’or 2014), Le Poirier sauvage (Ahlat Ağacı, 2018) et Les Herbes sèches (Kuru Otlar Üstüne, 2023, Prix d’interprétation féminine), Ceylan a bâti une œuvre profondément marquée par une quête existentielle, un sens aigu du cadre et une attention extrême aux paysages humains et naturels.

Photographie et philosophie d’un regard

Son cinéma se distingue par la lenteur maîtrisée de son rythme, l’économie de la parole, l’importance des visages et du silence, et un lien constant avec la littérature. Deux éléments, d’ailleurs, reviennent avec insistance dans sa filmographie : la photographie et la littérature, que le cinéaste aborde comme deux versants d’une même quête du sens.

Nuri Bilge Ceylan revient d’abord sur ses origines d’artiste, en faisant remonter son rapport aux images à l’adolescence. À quinze ans, dit-il, il était « très introverti et solitaire », et la photographie était alors, pour lui, « une passion pour les solitaires ». Cette pratique, loin d’être un simple hobby, devient un refuge et un mode d’observation du monde. Plus tard, vers vingt-cinq ans, il commence à fréquenter assidûment les salles de cinéma et comprend qu’il pourrait, lui aussi, faire du cinéma. Il achète une caméra, tourne seul, monte seul, filme la campagne où il vit, la nature, les visages qui l’entourent. Peu à peu, il s’entoure de quelques collaborateurs, puis d’une petite équipe de tournage, sans jamais renoncer à cette proximité très physique avec l’image. Même aujourd’hui, rappelle-t-il, ses plateaux restent réduits : six ou sept personnes, pas davantage.

Sa réflexion, telle qu’il la formule au Caire, rejoint ce qu’il affirme par ailleurs : tout ce qu’il fait en photographie ou en cinéma procède d’« une seule et même vision philosophique ». Il précise que chaque image qu’il capture porte, pour lui, « le même noyau » que celles de ses films. L’art, dit-il, « ne se divise pas » : il est prolongement spirituel et intellectuel d’une même quête, une « recherche permanente de sens ». Ses séries de photographies, exposées dans des musées ou galeries, partagent avec son cinéma un même souffle contemplatif, un soin extrême apporté à la composition, une langue visuelle calme et retenue qui s’attache aux détails minuscules, à ces fragments de réalité qui finissent par constituer le cœur de son expérience artistique.

Le cinéma comme exploration de l’âme

Ceylan refuse de considérer le cinéma comme de simples « images en mouvement ». Il y voit une occasion de consigner les instants les plus précis de l’existence, de braquer la lumière sur l’expérience humaine avec une profondeur philosophique et une sensibilité aiguë. Son style réaliste, patient, et ses images empreintes de poésie visuelle sont autant de moyens d’explorer l’âme humaine et sa relation au monde. Ce qui frappe, dans ses propos, c’est cette manière de revenir constamment à l’humain, jamais à la démonstration : il ne revendique ni une théorie, ni une école, mais un regard, nourri par la solitude, la lecture, la photographie et l’observation.

Les débuts : filmer l’intime pour atteindre l’universel

Au fil de la rencontre, Nuri Bilge Ceylan esquisse deux grandes phases de son œuvre. Il se souvient de ses débuts, films très intimes tournés avec sa famille, des proches, des acteurs non professionnels, dans des environnements qui lui sont familiers. Il estime que cette étape est presque incontournable : il fallait d’abord se confronter à soi-même, apprendre à se connaître, avant de pouvoir aborder des récits plus complexes. Les films suivants s’ouvrent à d’autres horizons, les récits s’étoffent, se densifient, gagnent en complexité philosophique. Pourtant, insiste-t-il, il ne s’intéresse pas aux histoires en tant que telles : « Les histoires ne m’intéressent pas, je préfère les questions. » Ses films sont moins des récits que des terrains de recherche, des lieux où l’on fait l’épreuve du doute, où l’on confronte des personnages à des interrogations auxquelles lui-même ne sait pas toujours répondre.

Créer dans le doute et la lenteur

Son rapport au temps de la création est à l’avenant. Une fois un film terminé, il lui faut souvent une année pour s’en remettre, et il ne pense pas immédiatement au suivant. Aucun « tiroir » rempli de projets en attente : quand un film se termine, le suivant n’existe pas encore. Puis, un jour, l’élan revient, sans qu’il puisse dire pourquoi ni comment, et il se remet à écrire. Il l’avoue, non sans ironie : il n’est pas naturellement très motivé, il se « pousse » lui-même à faire un nouveau film. Tous les jours, dit-il encore, l’idée d’arrêter le traverse ; mais il ne voit pas ce qu’il ferait d’autre de sa vie. Ce mouvement de va-et-vient entre lassitude, doute et nécessité d’avancer irrigue l’ensemble de son discours.

Cette dynamique se double d’un travail d’écriture à deux voix, notamment avec son épouse, qui participe au scénario. Les idées circulent, les discussions s’enchaînent, et les désaccords sont fréquents, en particulier autour des dialogues. Il ne s’en plaint pas : ces disputes, au contraire, font avancer le film. L’écriture, pour lui, n’est pas un geste solitaire figé mais une confrontation, une mise à l’épreuve.

Il explique aussi qu’il aime écrire des histoires à première vue simples, qui lui permettent de pousser dans le détail les questions qu’il se pose lui-même lorsqu’il est seul. Ces questionnements, confie-t-il, ressemblent parfois à une forme de thérapie : il interroge, cherche des réponses, plonge si profondément dans certaines réflexions qu’il se retrouve parfois incapable de les exprimer entièrement.

L’acteur, partenaire du doute

Le cinéaste raconte également le chemin qu’il a parcouru avec les acteurs. Il dit avoir un rapport très particulier au casting : aucun préjugé au départ, seulement une idée du personnage. Il filme différents acteurs, professionnels ou pas, monte les images, observe la chimie qui se crée entre eux, recompose les groupes pour voir ce qui fonctionne le mieux. Le doute ne le quitte pas : au début d’un tournage, il a toujours peur de ne pas avoir choisi les bons interprètes. Il tient à ne pas surcharger ses comédiens de répétitions : une seule lecture du scénario lui suffit, il ne souhaite pas multiplier les essais, de peur de finir par détester son propre film. Ce qu’il demande, en revanche, est très clair : une mémorisation rigoureuse des dialogues, car sa confiance dans les acteurs repose sur cette précision. Toutefois, au fil des années, ses dialogues se sont affinés, densifiés, ce qui rend plus difficile le recours à des non-professionnels ; d’où, de plus en plus souvent, le choix de comédiens expérimentés.

Il évoque aussi cette expérience singulière où il a lui-même joué dans l’un de ses films. Il le dit sans détour : il a détesté être acteur. Sa timidité en faisait une épreuve. Mais cette tentative lui a permis de mieux comprendre ce que ressent un interprète devant la caméra, et donc de mieux les diriger par la suite. Là encore, l’expérience personnelle se transforme en outil de mise en scène, en savoir pratique.

Le climat, la nature et le silence

L’un des axes majeurs de son travail tient à sa relation au climat, aux saisons, à la nature. La météo, pour lui, n’est pas une donnée secondaire : elle influence sa manière de filmer, et il la considère comme un élément dramatique à part entière. Le choix d’un hiver neigeux, d’un été écrasant, d’un automne pluvieux n’est pas décoratif : il reflète la réalité, les conditions concrètes de la vie, et devient un élément puissant de la narration. Ce rapport au climat traverse toute sa filmographie, jusqu’à donner son titre à l’un de ses films les plus emblématiques. Les paysages d’Anatolie, les routes désertes, les villages isolés deviennent ainsi des personnages silencieux, mais omniprésents.

L’humiliation, une blessure intime et universelle

Un autre motif traverse ses films avec insistance : l’humiliation. Nuri Bilge Ceylan ne cherche pas à en faire mystère. Il explique qu’il déteste être humilié, qu’il en a peur, que cela touche probablement à une blessure intime. Lorsqu’un personnage est humilié, dit-il, il révèle des aspects cachés de lui-même, il réagit, se transforme ; l’humiliation devient une épreuve qui permet de le cerner mieux. Il cite Dostoïevski, qui a lui aussi beaucoup travaillé ce thème. Et il établit un lien entre cette obsession et le monde contemporain : aujourd’hui, l’humiliation passe aussi par les réseaux sociaux, elle peut prendre mille formes, s’étaler en public, changer la trajectoire d’une vie. Enfant, il a grandi dans une toute petite ville, sans accès à ce qui se passait ailleurs. Le monde était réduit à cet espace. L’ère numérique a tout bouleversé. Le monde, désormais, ressemble à un « petit village » où chacun observe, commente et juge l’autre. Ses films, en mettant en scène ces humiliations visibles ou souterraines, prolongent cette réflexion.

Littérature et transmission

La littérature occupe une place centrale dans cet univers. Ceylan évoque avec reconnaissance l’empreinte de Tchekhov, dont des détails parsèment, selon lui, tous ses films. Il lui arrive de le citer explicitement, tout comme Dostoïevski, dont Crime et châtiment, lu à dix-neuf ans, l’a profondément marqué. En le relisant plus tard, il a eu le sentiment qu’on ne changeait pas tant que cela avec l’âge : certaines questions, certains chocs restent intacts. Il raconte aussi la découverte récente de l’écrivain égyptien Tawfiq El-Hakim, et notamment de Journal d’un substitut de campagne, qu’il a aimé au point de vouloir l’adapter au cinéma. Il a découvert ensuite que le texte avait déjà fait l’objet d’un film en Égypte, et se dit aujourd’hui curieux de voir cette adaptation. Ce détour par la littérature arabe témoigne de sa disponibilité à d’autres imaginaires et d’un dialogue constant entre cultures.

Une philosophie de vie et de création

La conversation glisse également vers une dimension plus intime et philosophique. Nuri Bilge Ceylan confie qu’au fil du temps, il a appris une chose : il ne se considère pas lui-même comme une personne importante, il ne se donne pas de valeur particulière. Ce qui l’importe, c’est l’humanité dans son ensemble, même s’il avoue ne pas savoir précisément ce que cela signifie. Il parle d’un instinct de protection que nous posséderions tous, et avec lequel il aime jouer : le casser, mettre à l’épreuve la fierté de ses personnages, les forcer à voir là où ils se croyaient solides. Pour cela, paradoxalement, il lui faut lui-même une certaine fierté, ne serait-ce que pour la confronter. Il dit voir la vie d’une manière légèrement décalée : même dans des situations difficiles, il lui arrive de se surprendre à sourire ou à accepter ce qui survient. Il insiste : il a sa propre sensibilité, mais il ne se sent pas toujours comme « les autres ». De manière générale, il perçoit la vie comme dépourvue de grand sens, et cette vision l’amène à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Cela ne fait pas de lui un homme léger, dit-il ; simplement quelqu’un qui observe autrement les détails de la vie, qui parfois est totalement lui-même, parfois non.

La durée, le montage et la liberté du travail

Sur la durée de ses films, il fait preuve d’un mélange de lucidité et d’humour. Nuri Bilge Ceylan a reconnu ne pas savoir pourquoi ils deviennent de plus en plus longs. Il a dit en souriant qu’il savait que cela dérangeait tout le monde – les distributeurs, les producteurs, les festivals, le public – mais qu’il n’y pouvait rien. Il a ajouté que la psychologie humaine était trop complexe pour être résumée, et que, lorsqu’il écrit, il ne pense pas à la longueur et ne cherche jamais à faire long. Il a même proposé à son producteur français, a-t-il raconté, de le payer moins si le prochain film dépassait encore la durée prévue, afin d’être tranquille et de pouvoir travailler librement.

Par ailleurs, lors du montage, il s’aperçoit parfois qu’une scène n’est pas bonne et préfère alors en tourner d’autres pour pouvoir choisir ensuite. Il aime disposer de plusieurs alternatives et multiplier les options. Grâce au numérique, il filme beaucoup, parfois jusqu’à deux cents heures. Ses budgets sont donc importants, non pas parce qu’il engage des acteurs coûteux, mais parce qu’il tourne énormément, multiplie les angles, explore différentes émotions et prend le temps nécessaire pour trouver ce qu’il cherche.

La musique, le comique et l’universalité

Son rapport à la musique témoigne de la même logique. Il ne choisit jamais la musique avant la fin du montage. Ce n’est qu’une fois les images assemblées, une fois les silences et les respirations trouvés, qu’il décide de ce qui doit venir s’y ajouter, ou non. La musique n’est pas là pour dicter l’émotion, mais pour épouser un mouvement déjà présent dans l’image. De la même façon, il tient à introduire une part de comique dans ses films, bien qu’ils ne soient jamais des comédies. « La vie est amusante », affirme-t-il. Il dit n’avoir aucun goût pour la sentimentalité ; il cherche au contraire un réalisme qui, parfois, fait rire le public là où lui ne cherchait qu’à être exact.

Enfin, il insiste sur le fait que ses films ne sont pas « turcs » au sens étroit. Il dit parler de l’humain, pas du Turc, convaincu que les gens sont les mêmes partout. Cette universalité, il ne la revendique pas comme une ambition abstraite, mais comme une conséquence logique de sa démarche : filmer les sentiments, les failles, les contradictions qui dépassent les frontières, sans se soucier de les habiller d’une identité nationale.

Un regard lent sur un monde pressé

Cette rencontre, organisée dans le cadre des journées de l’industrie du festival, s’inscrit dans la volonté du Festival international du film du Caire de nourrir un dialogue culturel et artistique entre les créateurs et le public, et de mettre en lumière des figures qui ont contribué à renouveler le langage de l’image et à élargir les horizons du récit visuel. La salle était pleine, les regards accrochés aux mots de Ceylan. Il est toutefois regrettable que les interventions du modérateur aient parfois pris un tour excessivement technique, laissant peu de place aux anecdotes, aux souvenirs, à ces petites histoires qui, racontées par un cinéaste de cette trempe, auraient rendu la rencontre plus chaleureuse encore, plus incarnée.

Reste une impression forte : celle d’un artiste qui ne sépare jamais la pensée de la forme, ni la vie de l’art, et qui poursuit, film après film, une même question, inlassable. Alors qu’il présidait le jury de la compétition internationale, on ne peut s’empêcher de se demander comment ce regard, forgé dans la lenteur, la nuance et le doute, influe sur les films qu’il juge et sur ceux qu’il fera demain. Dans un paysage où tout semble aller toujours plus vite, la présence de Nuri Bilge Ceylan au Caire rappelle qu’il existe encore un cinéma qui prend le temps de regarder, d’écouter et de penser.

Neïla Driss