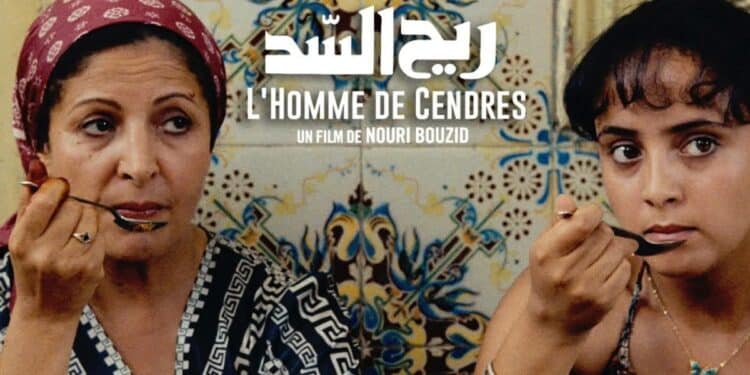

Revoir L’Homme de cendres aujourd’hui, dans sa version restaurée et présentée aux Journées cinématographiques de Carthage 2025, n’a rien d’un simple retour vers le passé. C’est une expérience profondément actuelle, presque troublante, tant le film semble résister au temps. Bien que je l’aie vu à plusieurs reprises depuis sa sortie, cette projection m’a procuré un plaisir particulier, celui de redécouvrir une œuvre qui se déploie avec la même intensité, comme si elle se donnait à voir pour la première fois. La restauration joue un rôle essentiel dans cette redécouverte, mais elle ne saurait à elle seule l’expliquer : c’est avant tout la force intrinsèque du film qui frappe.

Sorti en 1986, L’Homme de cendres s’impose comme une œuvre fondatrice du cinéma tunisien moderne. À travers le personnage de Hachemi, jeune homme sur le point de se marier, Nouri Bouzid explore les conséquences d’un traumatisme sexuel subi durant l’enfance, longtemps enfoui, mais ravivé à l’approche d’un moment charnière de la vie adulte. Le film avance sans détour vers ses zones les plus sensibles, mettant à nu les mécanismes du silence, de la honte et du refoulement, dans une société où les non-dits pèsent souvent plus lourd que la parole. Le récit ne cherche ni l’effet ni la démonstration, mais s’inscrit dans une approche directe, parfois inconfortable, qui oblige le spectateur à affronter une réalité rarement mise en images à l’époque.

Au moment de sa sortie, L’Homme de cendres a provoqué une véritable onde de choc. Le film a suscité une polémique importante, précisément parce qu’il abordait frontalement des sujets jusque-là largement absents, voire interdits, du cinéma tunisien et arabe : la pédophilie, les abus sexuels, la violence faite aux enfants et les traumatismes durables qui en résultent. Le film ne contournait pas ces questions, ne les enveloppait pas d’allusions. Il les exposait, avec une frontalité qui a dérangé, parfois choqué, révélant les résistances profondes d’une société peu disposée à affronter certaines blessures. Cette réception polémique dit autant du film que du contexte dans lequel il est apparu.

Dès 1986, L’Homme de cendres a toutefois été reconnu bien au-delà des frontières tunisiennes. Le film a été sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard, confirmant la singularité du regard de Nouri Bouzid et l’importance de son geste cinématographique. La même année, il a remporté le Tanit d’or aux Journées cinématographiques de Carthage, inscrivant durablement le film dans l’histoire du cinéma tunisien. Cette double reconnaissance, internationale et régionale, a consacré L’Homme de cendres comme une œuvre majeure, à la fois saluée et discutée, admirée et dérangeante.

Quarante ans plus tard, force est de constater que le sujet du film n’a rien perdu de son actualité. Les violences sexuelles sur les enfants et les traumatismes qui en découlent existent toujours aujourd’hui, y compris dans des sociétés dites développées. À ce titre, L’Homme de cendres ne nécessite aucune relecture artificielle pour continuer à faire sens. Il parle encore au présent, sans effet de vieillissement, sans distance ironique ou historique. Cette permanence du propos explique en grande partie pourquoi le film continue de résonner avec autant de force.

Sur le plan de la réalisation, la modernité du film demeure frappante. Le génie de Nouri Bouzid réside précisément dans cette capacité à inscrire son œuvre hors du temps. La mise en scène est rigoureuse, tendue, dépouillée de tout effet superflu. Les cadrages, le rythme, l’attention portée aux silences et aux corps construisent une tension constante, sans jamais verser dans le sensationnalisme. Le film ne cherche pas à choquer par l’excès, mais par la justesse de son regard. Même quarante ans plus tard, il ne paraît jamais dépassé sur le plan formel.

Dans le parcours de Nouri Bouzid, L’Homme de cendres occupe une place centrale. Dès ce premier long métrage, le cinéaste affirme une démarche claire : faire du cinéma un espace de confrontation avec les non-dits, un lieu où les blessures individuelles révèlent des fractures collectives. Il s’impose d’emblée comme un auteur qui refuse les compromis, préférant affronter les zones d’ombre de la société plutôt que de les contourner. Le film annonce déjà les grandes lignes d’une œuvre marquée par une interrogation constante sur le corps, la violence, la liberté et les contraintes sociales.

En 2025, L’Homme de cendres a fait l’objet d’une restauration complète, marquant une étape décisive dans la redécouverte du film. Ce projet a été mené conjointement par la Cineteca di Bologna, la Cinémathèque royale de Belgique, Cinétéléfilms et l’association Ciné-sud Patrimoine, avec le soutien du ministère tunisien des Affaires culturelles. Les opérations techniques ont porté sur la numérisation en 4K de la copie négative originale, ainsi que sur la restauration de l’image et du son, réalisées dans des laboratoires spécialisés tels que L’Immagine Ritrovata.

Cette restauration ne relève pas d’un simple geste de conservation. Elle permet de restituer avec une précision nouvelle la texture de l’image, la profondeur des cadres, les contrastes et la richesse sonore du film, rendant pleinement justice à la mise en scène et à l’attention portée aux détails du quotidien. Elle renouvelle le regard porté sur le film et renforce sa capacité à dialoguer avec le présent.

La version restaurée de L’Homme de cendres a été dévoilée pour la première fois au 39ᵉ Il Cinema Ritrovato, en juin 2025, dans la section Cinemalibero. Ce festival, internationalement reconnu pour son travail de valorisation et de transmission du patrimoine cinématographique, offrait un cadre particulièrement significatif pour cette redécouverte. Cette première internationale a replacé le film dans une histoire mondiale du cinéma restauré, avant sa présentation au public tunisien et sa projection aux Journées cinématographiques de Carthage 2025, dans la section « JCC Classiques ».

Quarante ans plus tard, L’Homme de cendres s’impose aussi comme un témoignage précieux sur des pratiques sociales et des traditions aujourd’hui largement effacées. Le film ne se contente pas de raconter une histoire intime : il conserve la trace d’un mode de vie, d’une organisation familiale et de rituels collectifs qui appartiennent désormais à la mémoire. Il montre un borj familial sfaxien dans lequel toute la famille se réunit pour préparer un mariage, comme cela se faisait à l’époque, dans un temps long, partagé, où chacun avait un rôle précis à jouer. Ce lieu, à la fois espace domestique et espace communautaire, devient le cœur battant du film, un espace de circulation des corps, des paroles et des gestes.

Ces scènes, filmées sans emphase, avec une attention constante portée aux détails du quotidien, prennent aujourd’hui une valeur presque documentaire. Elles donnent à voir une organisation familiale élargie, une manière d’habiter ensemble, de préparer un événement collectif, qui contraste fortement avec les formes plus fragmentées et individualisées de la vie contemporaine. Le film enregistre ces gestes sans les commenter, sans les idéaliser, mais en leur accordant le temps et la place nécessaires pour exister à l’écran.

On y voit longuement les femmes préparer le hlouw, ces pâtisseries traditionnelles indissociables des grandes célébrations, dans un travail collectif où les gestes se répètent, se transmettent et se partagent. La préparation n’est pas seulement culinaire : elle est sociale, presque rituelle. Les femmes sont réunies, parlent, s’activent, inscrivant leur travail dans une continuité générationnelle. Le film montre également la grande famille rassemblée autour d’une mida et d’une senia, cette table basse ronde autour de laquelle on mange dans un plat commun. Ce partage du repas, à même la table basse, dit une certaine idée de la convivialité, du lien familial et du vivre-ensemble, aujourd’hui largement disparu ou marginalisé.

Parallèlement, les hommes s’affairent à préparer l’espace de la fête. Ils tendent les tentes à l’aide de bâches vertes, organisent les lieux, déplacent les objets, aménagent l’extérieur pour accueillir les invités. Ces gestes, précis, répétés, traduisent une répartition des rôles qui structurait la vie sociale de l’époque. Rien n’est montré comme folklorique : tout est simplement là, filmé dans sa normalité, dans son évidence. Or, quarante ans plus tard, cette évidence a disparu. Ces pratiques, ces manières de faire, ces rythmes collectifs sont aujourd’hui presque oubliés, et les jeunes générations ne les connaissent souvent plus que par fragments, récits ou images anciennes.

À travers ces scènes, L’Homme de cendres dépasse largement son statut de fiction pour devenir une véritable archive visuelle d’un monde en train de s’effacer. La restauration du film redonne à ces images toute leur lisibilité, leur profondeur et leur texture, renforçant encore cette dimension mémorielle. Ce que le film montre du passé n’est pas figé : c’est un passé vivant, traversé de gestes, de voix et de présences, que le cinéma permet aujourd’hui de retrouver.

Le film conserve aussi la mémoire d’un vivre-ensemble désormais fragilisé. On y retrouve la présence de Yacoub Bchiri, qui y chante une chanson, inscrivant la musique populaire dans le tissu même du récit. À travers les lieux et les personnages, le film évoque une époque où des immeubles abritaient des habitants de différentes confessions, vivant côte à côte sans que la religion de chacun ne constitue un marqueur central. Cette coexistence quotidienne, filmée sans discours ni démonstration, apparaît aujourd’hui comme un témoignage précieux d’une réalité sociale longtemps considérée comme allant de soi.

La projection permet enfin de mesurer la force de la distribution. On y retrouve des acteurs qui deviendront par la suite des figures reconnues du cinéma tunisien, alors qu’ils en étaient encore à leurs débuts. Plus étonnant encore, les deux acteurs principaux ont, quant à eux, disparu des écrans depuis, laissant derrière eux des interprétations fortes, indissociables de l’identité du film.

Revoir L’Homme de cendres aujourd’hui, c’est mesurer à quel point certaines œuvres traversent le temps sans s’user. C’est aussi rappeler que le cinéma peut être à la fois un espace de parole, de mémoire et de transmission. La présentation de ce film restauré aux Journées cinématographiques de Carthage 2025 ne relève pas seulement de l’hommage : elle affirme la nécessité de continuer à montrer et à interroger un cinéma qui, quarante ans plus tard, continue de dire ce que d’autres préfèrent encore taire, tout en conservant la trace d’un monde en grande partie disparu.

Neïla Driss