En remontant la mémoire ottomane de Tunis, tout un patrimoine surgit avec ses palais, ses mosquées, ses zaouias et ses casernes de janissaires.

Les toutes premières traces ottomanes remontent au Tunis du seizième siècle. Nous allons tenter d’en retrouver quelques unes en nous promenant dans la médina de Tunis.

Le Divan des officiers des Janissaires constitue l’une des toutes premières traces et, transformé aujourd’hui en bibliothèque publique, se trouve toujours à la rue du Divan, non loin de la rue Sidi Ben Arous. Cette institution était le siège du pouvoir ottoman à Tunis.

Etabli à l’époque des deys qui gouvernaient au nom de la Sublime porte ottomane, ce lieu historique comprend en son sein un mausolée dédié à Sidi Baktach, chef référentiel des janissaires.

Autre monument essentiel de la période ottomane, la mosquée et la tourba Youssef Dey datent de 1616. Il s’agit de la toute première mosquée de rite hanafite à Tunis, fondée par Youssef Dey qui a gouverné de 1610 à 1637.

Près du minaret octogonal de la mosquée se trouve la tourba, le mausolée dans lequel reposent Youssef Dey et sa famille. Youssef est aussi le fondateur de plusieurs souks dont le fameux souk Ettrouk, le souk des tailleurs turcs, qui continue à constituer une grande artère de la médina de Tunis.

Il reste de la mémoire de Othman Dey, qui a précédé Youssef Dey et « régné » de 1594 à 1610, un palais qui se trouve dans le quartier des Teinturiers, précisément à la rue Mbazaa. Ce palais existe encore et sert à une administration culturelle. Il a une bien longue histoire et a souvent changé de mains et se caractérise par un patio admirable et une façade monumentale. C’est l’un des rares édifices de ce type qui ont été préservés.

Les Ottomans ont également laissé des casernes un peu partout dans la médina mais elles sont plus récentes. Les deux plus connues sont celle qui a longtemps abrité la bibliothèque nationale, au souk el Attarine et celle qui est l’un des services de l’hôpital Aziza Othmana.

Le patrimoine ottoman est des plus riches et, selon qu’on s’intéresse a l’héritage des deys ou des beys, comprend une part essentielle des monuments historiques et cultuels de Tunis.

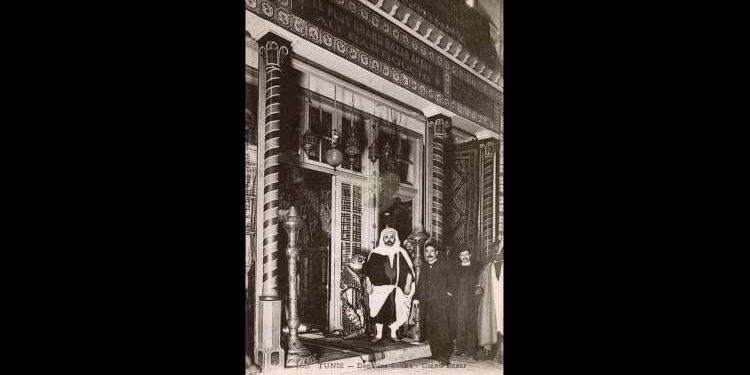

C’est l’une des plus belles artères de la médina de Tunis ! Elle commence aux abords de la mosquée Youssef Dey et s’achève avec les premières boutiques de Souk el Attarine. Il s’agit bien sûr de Souk El Trouk (qui s’écrit aussi Ettrok).

Avec le café Mrabet et quelques unes des plus belles boutiques de la médina, cette rue qui descend de la Kasbah vers la Zitouna est l’une des plus remarquables des souks de Tunis. Dans le temps, ce souk des Turcs réunissait essentiellement des tailleurs spécialisés dans la confection des habits des dignitaires ottomans.

Toutefois, dès la fin du dix-neuvième siècle, ce souk a changé de vocation et, si aujourd’hui, il se consacre au tourisme et à l’artisanat, il a accueilli pour une période de temps des antiquaires spécialisés dans la vente de meubles anciens.

Café Mrabet

Parmi les cafés de la médina de Tunis, le M’rabet compte de toute évidence parmi les plus anciens. Toutefois, selon une tradition attestée, c’est au sanctuaire de Sidi Belhassen que les Tunisiens se sont initiés au café.

En effet, lors des cérémonies rituelles, les adeptes buvaient du café pour veiller plus longtemps lors de leurs rencontres liturgiques. Selon les sources écrites, notamment les registres fiscaux de l’époque, c’est le Café M’rabet qui serait le plus ancien de ces lieux de convivialité en Tunisie.

Ce café a été fondé au tout début du dix-septième siècle par Ali Thabet, un proche conseiller de Youssef Dey qui gouvernait alors Tunis au nom des Ottomans. Le M’rabet de cette époque lointaine était le lieu de rendez-vous des miliciens janissaires turcs.

D’ailleurs, l’un des leurs était le gérant de ce café qui suscitera bien des émules. Avec sa large banquette centrale et ses colonnes caractéristiques, le M’rabet est l’un des derniers témoins de ce type d’architecture pour les cafés. En effet, seul le Café des Nattes à Sidi Bou Said présente des caractéristiques similaires.

La médina de Tunis regorge de sanctuaires et de lieux oubliés disséminés un peu partout dans la ville. C’est le cas de la zaouia de Sidi Bektach qui se trouve au sein du divan ottoman, aujourd’hui devenu une bibliothèque publique. Cette zaouia est un sanctuaire des plus spartiates, avec simplement un catafalque, marquant symboliquement la sépulture de Sidi Bektach.

Pour comprendre la présence de ce mausolée en ces lieux, il faut revenir à l’origine du corps des Janissaires, cette élite de l’infanterie ottomane. Selon la légende, Orhan Ghazi, second sultan ottoman, se serait rendu à la confrérie de Haci Bektas Veli pour lui demander une bénédiction avant de fonder ce nouveau corps d’armée. Le saint personnage aurait alors proposé de nommer ce corps « Yeniçeri » qui donnera le terme français de « janissaire ».

Ces soldats ottomans qui formeront la nouvelle milice étaient ainsi parrainés par le mouvement bektachi, une confrérie religieuse qui a fortement influencé la vie spirituelle de l’élite turque. Haci Bektach Veli, de son vrai nom Mohamed Bektach, est ainsi le fondateur de cette confrérie.

Né au Khorassan, il est considéré comme le propagateur de l’Islam en Anatolie et aux Balkans. D’ailleurs, l’Agha des Janissaires, leur commandant suprême, était membre à part entière de la confrérie Bektashi. De cette confrérie, il ne reste plus en Tunisie que cette zaouia, mausolée symbolique érigé en reconnaissance à Sidi Bektash.

Le Divan

Dans la Tunisie des Ottomans, les garnisons de janissaires se trouvaient réparties sur les principales villes côtières et aussi dans les zones frontalières. Commandées par le Bach Agha, ces garnisons disposaient aussi du corps de cavalerie des Bach Hamba qui étaient au nombre de deux, l’un chargé de la sécurité du palais et l’autre ayant pouvoir de police sur les autochtones non turcs.

Il faut noter que les janissaires ottomans étaient de diverses origines. Ils pouvaient provenir du Levant, compter parmi les convertis à l’Islam ou descendre de Turcs mariés à des femmes tunisiennes. Dans ce dernier cas, ils sont nommés Kouloghli.

Il existait alors un corps des Zouaoua, des cavaliers en général d’origine kabyle, qui était commandé par un Agha particulier. Ce dernier était secondé par un Khodja qui lui, était en particulier chargé de l’intendance. Ces fonctions militaires ottomanes ont survécu à travers des noms de famille dont il est clair que les ancêtres étaient d’ascendance turco-ottomane.