Le terme de « khaloua » désigne un lieu où l’on s’isole pour méditer ou prier. Ce sens glissera peu à peu et désignait jusqu’aux années soixante un lieu de réunion.

De fait, la « khaloua » si elle avait perdu son aura de spiritualité, avait gagné au change un air de convivialité.

Un peu partout, dans les médinas, ces clubs ouvraient leurs portes à des groupes choisis de personnes qui se comptaient sur les doigts.

Dans la « khaloua » d’un tel, on jouait aux échecs, lisait les journaux et commentait l’actualité. Ces lieux faisaient ainsi office de cafés privés et on s’y retrouvait chez quelqu’un qui ouvrait une dépendance de sa maison pour ces réunions.

Chaque « khaloua » connaissait un regain d’activité avec le Ramadan et les soirées y étaient parfois longues, à deviser voire même à regarder la télévision.

Les différents modes de réunion pour les hommes étaient alors le « hanout » (la boutique d’un commerçant où l’on pouvait se retrouver), le « diwan » qui dans les maisons patriciennes se trouvait à l’entrée et offrait aussi un lieu de réunion et la « khaloua » qui, tout en dépendant d’une maison, était un lieu ouvert.

Bien sûr, la « khaloua » mystique restait la référence. Nous connaissons ainsi la « khaloua » de Sidi Mahrez qui se trouvait près de la porte de Bab Djedid et sert aujourd’hui de mosquée.

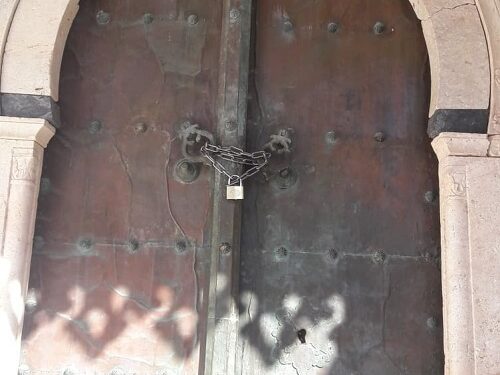

La « khaloua » de Sidi Bou Said se trouve non loin de son mausolée, sur la rue principale du village.

Ouverte récemment au public, elle permettait de découvrir le lieu de méditation du saint personnage.

Refermée aux visiteurs, elle reste un espace à découvrir et, même si tous les visiteurs de Sidi Bou Said passent devant sa porte, ils ne connaissent pas toujours son ancienne fonction dans le complexe maraboutique du fondateur spirituel du village.