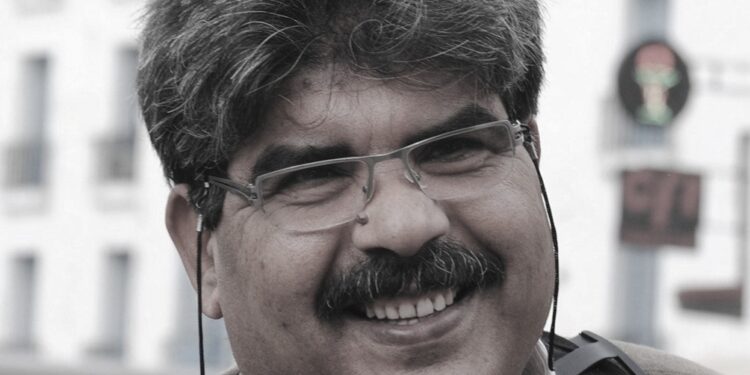

Douze ans après l’assassinat de Mohamed Brahmi, député de Sidi Bouzid et figure de la gauche nationaliste tunisienne, un verdict a été prononcé. Huit personnes ont été condamnées à mort. Mais pour les proches, les avocats et les défenseurs des droits, le procès n’a pas refermé les plaies d’une justice incomplète.

Un assassinat politique en plein jour

Le 25 juillet 2013, Mohamed Brahmi est abattu devant son domicile à l’Ariana, sous les yeux de sa famille. Onze balles tirées à bout portant par deux hommes en moto. Le député du Courant populaire, connu pour son franc-parler et ses positions souverainistes, rejoint tragiquement Chokri Belaïd, assassiné six mois plus tôt.

L’arme utilisée est la même. L’enquête s’oriente rapidement vers des membres du groupe jihadiste Ansar Charia, dirigé alors par Abou Iyadh. L’un des principaux suspects, Ahmed Malki, surnommé Soumali, est arrêté en février 2014. Mais le dossier, explosé entre juridictions civiles, militaires et antiterroristes, piétine pendant plus d’une décennie.

Un verdict lourd, mais tardif

Le 25 février 2025, le tribunal de première instance de Tunis a prononcé un verdict historique :

- 8 accusés condamnés à mort, dont 3 à une double peine capitale pour planification et exécution.

- Un accusé en fuite condamné à 5 ans de prison pour non-dénonciation.

- Des peines de prison allant de 10 à 35 ans, ainsi que la réclusion à perpétuité, ont été infligées à plusieurs autres accusés pour des faits de terrorisme, détention d’armes et complicité.

Ces décisions, saluées par une partie de l’opinion comme un tournant, restent insuffisantes aux yeux de la famille du défunt. « Nous savons qui a tiré, mais pas qui a décidé », a déclaré Mbarka Aouinia Brahmi, veuve du député.

Une note américaine ignorée

Parmi les zones d’ombre du dossier figure toujours la note de la CIA, transmise aux autorités tunisiennes le 14 juillet 2013. Elle avertissait d’un projet d’assassinat ciblant Mohamed Brahmi. Ce document, jamais transmis au ministère de l’Intérieur à l’époque, n’a pas empêché le crime.

En 2023, l’authenticité de cette alerte a été confirmée dans le cadre d’une réouverture partielle du dossier. Aucun responsable politique ou sécuritaire n’a toutefois été poursuivi pour non-assistance ou négligence.

Justice rendue, mais partielle

La 5ᵉ chambre criminelle spécialisée en terrorisme a ainsi statué, mais aucune lumière n’a été faite sur les instigateurs réels, ni sur le rôle exact des réseaux politiques dans le climat de tension extrême ayant précédé le meurtre.

Des éléments clés du dossier, notamment des rapports techniques, ont été perdus ou non versés au dossier. Plusieurs juges d’instruction ont été remplacés au fil des années, sans continuité ni transparence.

La commission d’enquête parlementaire, suspendue depuis la dissolution du Parlement en 2021, n’a jamais publié ses conclusions finales.

Un héritage politique dispersé

Mohamed Brahmi repose depuis 2013 dans le carré des martyrs du cimetière du Djellaz, aux côtés de Chokri Belaïd. Deux hommes, deux visions, mais une même fin tragique. Si des lieux publics portent aujourd’hui son nom, l’impact politique de Brahmi s’est émoussé. Le Courant populaire, désormais dirigé par Zouhair Maghzaoui, reste actif mais marginalisé.

La mémoire de Brahmi reste vive dans sa région natale de Sidi Bouzid, berceau de la révolution tunisienne, où des rassemblements citoyens continuent de réclamer « la vérité et non la vengeance ».

Une plaie institutionnelle

L’affaire Brahmi dépasse le seul registre judiciaire. Elle interroge la capacité de l’État tunisien à protéger ses opposants, à enquêter sur les violences politiques, et à garantir la transparence des institutions sécuritaires.